Share

3月4日は世界肥満予防デー!いまさら聞けない”肥満”ってなぜ起こる?どう解消する?を知っておこう

INDEX

3月4日は世界肥満予防デー。世界的に肥満のリスクと予防が呼びかけられるこの機会に、肥満予防について詳しくなってみませんか? もしいまの自分に満足していないなら、今から対策しましょう。日本肥満学会 名誉会員の医師、宮崎滋先生監修のもと、肥満の原因と対策をご紹介します。

3月4日は世界肥満予防デー。世界的に肥満のリスクと予防が呼びかけられるこの機会に、肥満予防について詳しくなってみませんか? もしいまの自分に満足していないなら、今から対策しましょう。日本肥満学会 名誉会員の医師、宮崎滋先生監修のもと、肥満の原因と対策をご紹介します。

肥満はなぜ起こる?リスクもチェック!

まず知っておきたいのが、肥満のリスク。

肥満には、下半身の皮下組織を中心に脂肪が蓄積する皮下脂肪型肥満と、腸の周りなどに脂肪が蓄積する内臓脂肪型肥満があります。特に現代人に警告されているのが、メタボリックシンドロームを起こす内臓脂肪型肥満です。

メタボリックシンドロームとは、動脈硬化を生じやすく心筋梗塞を起こしやすい病態のこと。内臓脂肪の蓄積によ り高血糖、高血圧、脂質異常を引き起こし、その結果、血管に負担がかかり、動脈硬化、心筋梗塞、 脳梗塞、糖尿病などの重篤な病気のリスクが高まります。

この人生100年時代に健康寿命はできるだけ長く保ちたいですよね。

-

肥満になるメカニズム

次に肥満のメカニズムを確認しておきましょう。

肥満とは脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態のこと。摂取カロリーが消費エネルギーを上回ると、余ったものが脂肪となり体内に蓄積されます。この原理が鉄則なので、カロリーが多いものは太るのです。糖質だけでなく、たんぱく質や脂質も余ると脂肪となるので、エネルギーの過剰摂取は肥満にまっしぐらというわけです。

特に20~30 代の女性は、ダイエットのトレンドもあって糖質制限を行っている人が多いですが、カロリーの多くを脂質から摂取していることも。低体重の瘦せ型女性でも「脂肪肝」と診断されることもあるのだとか。「肥満=見た目が太っている」というわけではないことは覚えておきましょう。

医師が勧める肥満予防&解消方法

ではどうすれば肥満は予防でき、また解消できるのでしょうか? 「食べるカロリーを減らせばいい」「運動量を増やせばいい」と思いがちですが、そう簡単にはいかないですよね。賢い方法をご紹介します。

-

カロリーの低い腹持ちの良いものを選ぶ

食事の基本は摂取カロリーが消費エネルギーを上回らないように調整すること。同じカロリーでも腹持ちがいいもの、同じ体積でもカロリーが低いものなどを選択しましょう。

摂取カロリーにおける理想的なバランスは、炭水化物が約45~65%、脂肪が約20~35%、たんぱく質が約10~25%。ポイントは、満足度の高いメニュー構成にすることですよ。

-

「間食一切なし」など無理はしない

内臓脂肪を減らすと決意すると、つい大好きなラーメンやスイーツなどを「一切断つ!」「間食は一切なし!」とやりがちですが、無理をすると続きません。コツは無理なく、続けられることから始め、徐々に強度を上げていくことです。例えば、「週一回、間食なし」にする、などゆる~く始めましょう。

-

運動は小さな目標がおすすめ

消費エネルギー量を増やそうと無理に激しい運動を始めても、三日坊主で終わってしまうものです。運動は、軽い運動や掃除などの家事を習慣化するなど、小さな目標を立てて行うのがポイントです。通勤中もできるだけ階段を使う一駅分歩くなど、コツコツ運動量を増やすのもおすすめです。

-

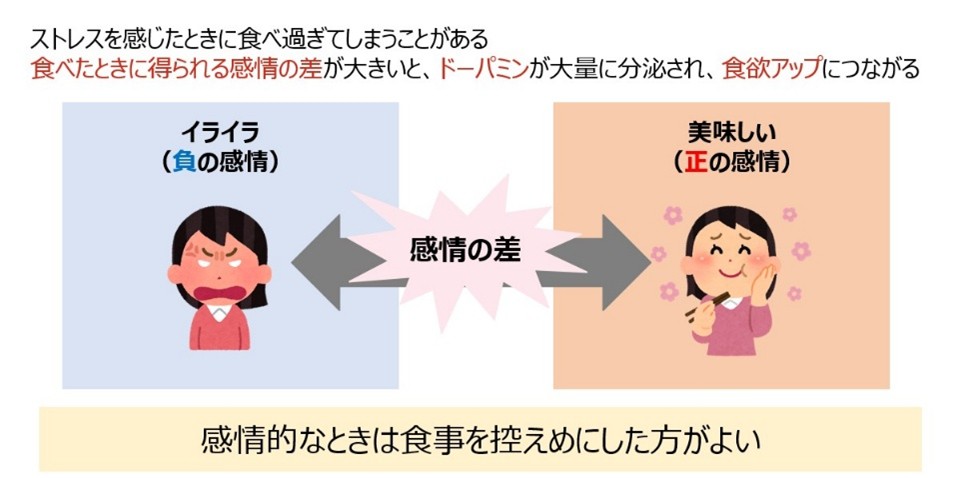

イライラしているときに食べない

イライラしている時などストレスを強く感じているときに、美味しいものを食べると、より幸せな気分になりませんか? 実は感情のマイナスとプラスの振り幅が大きいと、ドーパミンというホルモンが大量に分泌されて退か食いしてしまいがちなんです。イライラしているときなど、ストレスが大きいときには食べ過ぎる傾向があるため、あえて避けるのも良いでしょう。

イライラしている時などストレスを強く感じているときに、美味しいものを食べると、より幸せな気分になりませんか? 実は感情のマイナスとプラスの振り幅が大きいと、ドーパミンというホルモンが大量に分泌されて退か食いしてしまいがちなんです。イライラしているときなど、ストレスが大きいときには食べ過ぎる傾向があるため、あえて避けるのも良いでしょう。

-

プチ断食は避けて

一時期、プチ断食と言うダイエット方法が流行りましたが、宮崎先生は推奨していません。その理由を一言で言えば、リバウンドのリスクが高いから。

一時期、プチ断食と言うダイエット方法が流行りましたが、宮崎先生は推奨していません。その理由を一言で言えば、リバウンドのリスクが高いから。

断食しているときには、体内でブドウ糖が不足するため、肝臓や筋肉に蓄えられた、グリコーゲンを分解してブドウ糖を作ってそこからエネルギーを作り出します。脂肪細胞の中性脂肪がエネルギーとして使われ、次に臓器が筋肉を使って作っている中性脂肪やタンパク質からエネルギーを作り出します。このことから、筋肉や臓器自体の萎縮を招いてしまうのです。この状態を身体は危機だと認識して、「食べなきゃ!」と言う衝動に駆られ、一気食いなどを招いてしまうのです。

これらのポイントを押さえてぜひ内臓脂肪を蓄積しない、また解消する方向に進みましょう。

ドラッグストアで買える医薬品&サプリ

最近では、内臓脂肪を減らすのに役立つ医薬品やサプリメントが数多く市販されています。うまく取り入れましょう。ここではドラッグストアで買えるおすすめ商品をご紹介します。

-

大正製薬「アライ」

薬剤師の指導のもと、またある条件のもとで購入できる内臓脂肪減少薬です。購入条件は「成人(18才以上)で、腹囲(へその高さ)男性85cm以上・女性90cm以上あり、生活習慣改善の取り組み(食事・運動)を行っていること等」。内臓脂肪の蓄積が気になる人は上記に合うか確認してみてください。

アライには「オルリスタット」という成分が配合されており、脂肪を分解して小腸から吸収できる形態にする膵臓から分泌される「消化酵素リパーゼ」を、特異的にブロックすることにより、食事由来の脂肪の分解・吸収が抑制される仕組みです。

食事に含まれる脂肪の約25%が便として体外に排出され、体重が減少するエビデンスが立証されています。

人によっては油漏れが生じると噂。心配なら、油を吸着する作用のあるキトサンをあわせて食事と摂取すると、油便になりづらくなるという可能性が示唆されているそうですよ。キトサンを含むサプリメントなどは市販されているので、飲み合わせは問題ないか薬剤師に相談して利用してみましょう。

-

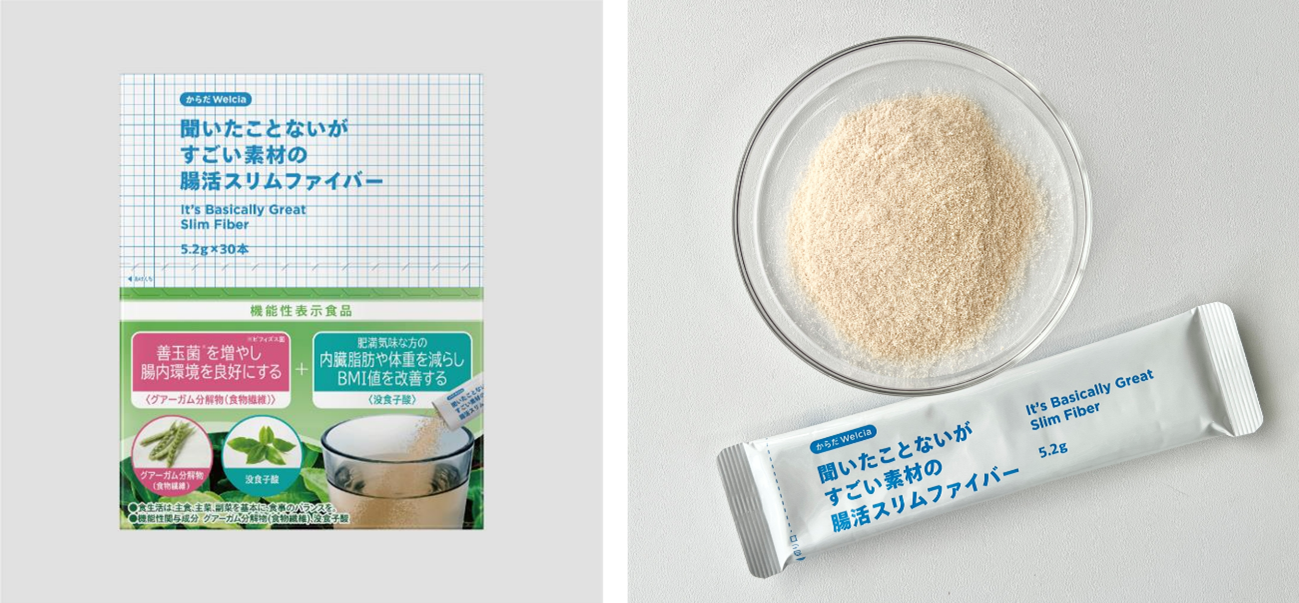

からだWelcia「聞いたことないがすごい素材の腸活スリムファイバー」

ウエルシア薬局のプライベートブランド「からだWelcia」の一品です。

内臓脂肪の低減やBMIの改善効果が報告されている、ポリフェノールの一種でお茶由来の「没食子酸」と、便通の改善などが期待できる食物繊維「グアーガム分解物」が配合されています。

好きな飲み物や食事に混ぜて摂取する顆粒タイプ。内臓脂肪対策とともに、腸活も合わせて行えるので、便秘気味な人にもおすすめです。

まとめ

今回は、内臓脂肪型肥満のリスクや解消や予防のポイントをご紹介しました。もし気になっているなら、今のうちから始めて健康的に長生きできるように取り組みましょう!

【プロフィール】

宮崎滋先生

宮崎滋先生

日本肥満学会 名誉会員、結核予防会 総合健診推進センター所長。日本内科学会認定医・指導医、 日本糖尿病学会指導医・専門医、日本肥満学会指導医・専門医。1971 年 東京科学大学(旧 東京 医科歯科大学)卒業、第一内科勤務。都立墨東病院内科、東京逓信病院 内科部長、副院長を歴任。東京医科歯科大学で臨床教授を務め、後進の教育にも注力。専門は糖尿病、肥満症、内分泌学 で、食事療法や運

Feature

特集記事